情報共有とは「誰が何を知っているか」がわかること

本日の老害:情報が共有されていることを共有されるまでが情報共有という話(長い)

「情報共有と連絡の違い」の話とも繋がるのですが、情報というのは各個人が持っているだけではダメで、それがチーム(組織内)で共有されているという認識を共有していないと使いものにならない場合があります。

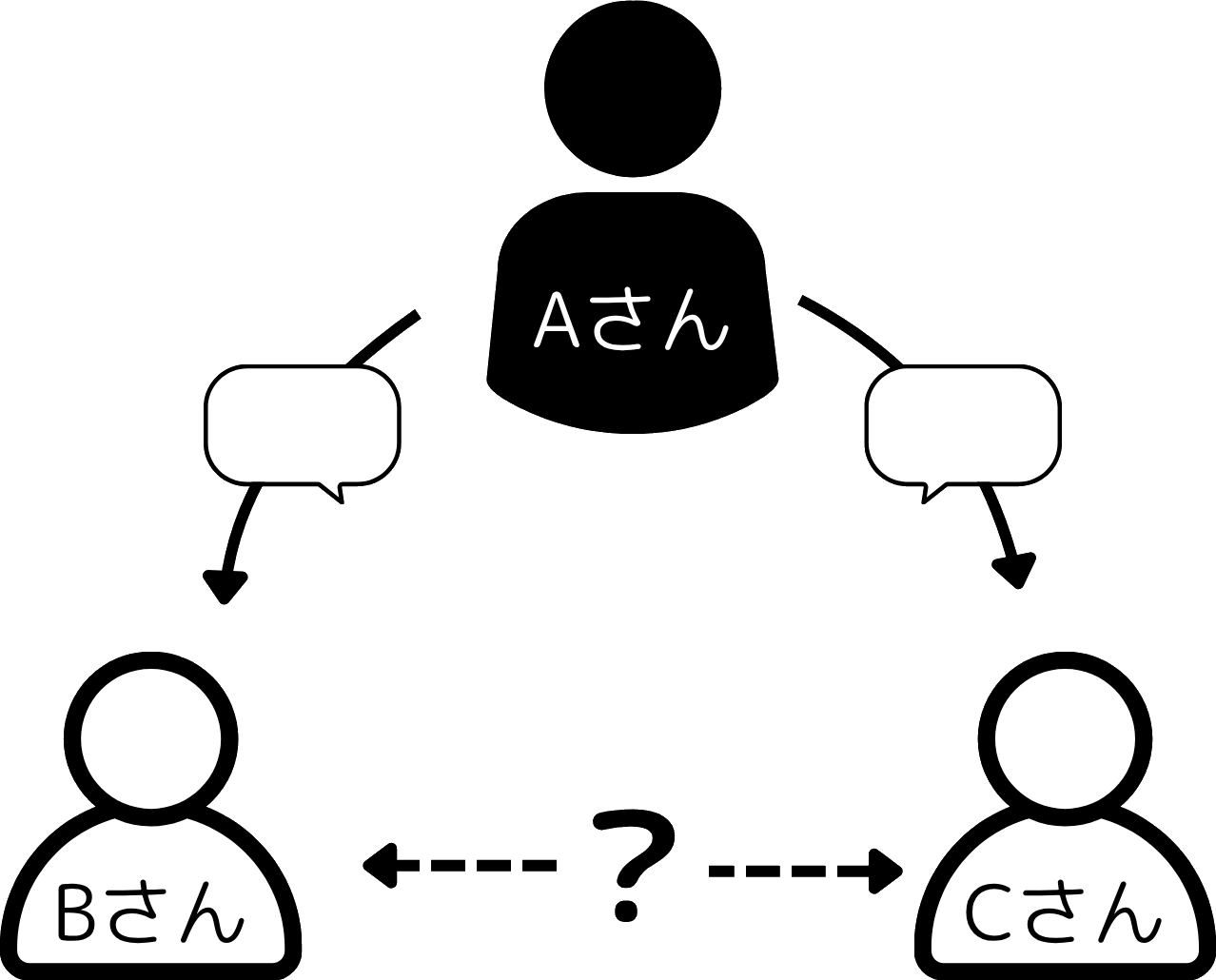

たとえば、Aさん、Bさん、Cさんの3人がいて、AさんがBさんとCさんにそれぞれ個別に情報共有(という名の連絡)をしたとします。BさんとCさんはそれぞれ同じ情報を持っているのですが、BさんはCさんが、CさんはBさんが自分と同じ情報を持っているのかどうかわからない。

こうなると、BさんとCさんはコミュニケーションが取りにくくなります。BさんとCさんの間で連携して仕事を進めることをAさんが期待していたとしても、そういった動きが生まれないかもしれない。それが機密性の高い情報だった場合にはとくに。

しかし、本来の情報共有の形(必要な時に、必要な人が、必要な情報にアクセスできる状態)ができていて、その認識がチーム内でできていれば「この情報はみんなが知っている、もしくは知っていて良いんだな」ということがわかり、それを前提にコミュニケーションができる。

正しい情報共有の姿はチームにとっていいことばかりじゃないですか?情報のストックとフロー、しっかり使い分けていきたいところです。